「おさめる」については教育漢字に4種類も存在し、しばしばその使い分けを問われることがあります。

今回はそんな「おさめる」の書き分けについて紹介します。

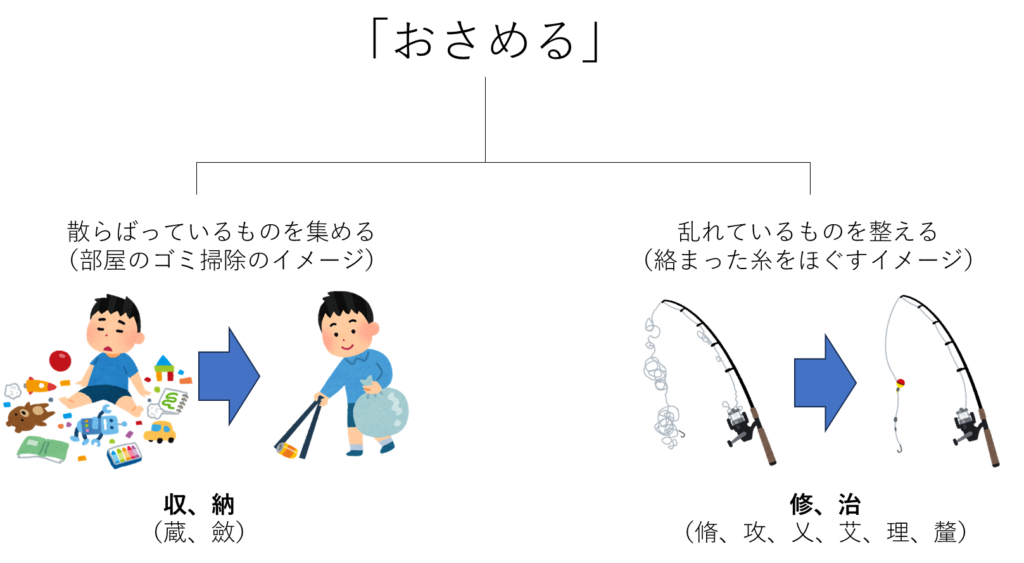

「おさめる」の全体像

教育漢字(小学校で習う漢字)では「収」、「納」、「修」、「治」の4種が挙げられています。同じ訓読みで4種類もの使い分けがある字は、教育漢字の中では「おさめる」くらいではないでしょうか。

実際のところ明確な区別は難しいですが、①散らばっているものを集める、②乱れているものを整えるという意味で大別して考えると分かりやすい気がします。

以下、詳述します。

収

①散らばっているもの集める、というイメージで考える字です。

「箪笥に衣服を収める」「写真に収める」「矛に収める」等、ある範囲の中に入れる、仕舞い込むという意味合いで広く使われます。また、「勝利を収める」のように何かを入手する場合、「大成功を収めた」のように成果を上げた場合にも、この字が使えます。

納

①散らばっているものを集める、というイメージで考える字です。

「収」との使い分けは微妙で、「収納」「格納」というように、入れておく、しまっておくという意味で用いることができますが、「税金を納める」「神社に札を納める」「お納めください」のように、金品を差し出す、受け取る場合には「納」を使うことが多いです。

また、「歌い納める」「着納める」のように、「終わらせる」という意味でも使われます。

使い終わったものを終わらせて仕舞い込む、というイメージだと分りやすいかもしれません。

①散らばっているもの集めるというイメージだと、隠してしまっておくという意味で「蔵める」、1か所に集めるという意味で「斂める」、漢検配当外漢字ですが、収束させるという意味で「戢める」といった表現もあります。

修

②乱れているものを整えるというイメージで考える字です。

この字は特に学問や武芸などを学び、身に着けるという意味で、「医学を修める」「身を修める」等と使われます。「修学旅行」「修行」などの熟語もその意味です。

分からない(=乱れた)状態から、身に着ける(=整える)イメージですね。

似たような意味として「脩める」や、突き詰めて研究するという意味合いで「攻(おさ)める」という語があります。「専攻」というのはこの意味です。

治

②乱れているものを整えるというイメージで考える字です。

「国を治める」「河川の氾濫を治める」「喧嘩を治める」等のように、乱れた物事を鎮め、落ち着かせる、支配するという意味で用いられます。

世の中を安定させるという意味で「乂める」「艾める」、筋を通すという意味で「理める」「釐める」といった字も類似の意味でしょう。

終わりに

以上、「おさめる」の使い分けを紹介しました。

①散らばっているものを集めるイメージ:「収」「納」

箱に入れたり集めるものは「収(蔵、斂、戢)」、その中でお金に関係するものは「納」

②乱れているものを整えるイメージ:「修」「治」

学問や技術に関係するものは「修(脩、攻)」、政治に関係するものは「治(乂、艾、理、釐)」

とイメージ分けするのが分かりやすいのではないでしょうか。

参考資料

1.広辞苑

2.漢検 漢字辞典