人が亡くなった年齢を表す言葉に「享年」と「行年」があります。この両者の違いについて、正確な理解があるでしょうか。

「享年」と「行年」の意味

広辞苑によると、

「享年」:死んだ者がこの世に生きていた年数。死んだときの年齢。行年(ぎょうねん)。

「行年」:享年(きょうねん)に同じ。

とあり、辞書的な意味に違いは見受けられません。

数え年で計算した年齢を指すのが「享年(きょうねん)」、満年齢で計算した年齢を指すのが「行年(ぎょうねん/こうねん)

使途の差異があるとすれば、「享年」は数え年で計算された年齢を指し、「行年」は実際に生きた年数(満年齢)を指すのが一般的とされています。

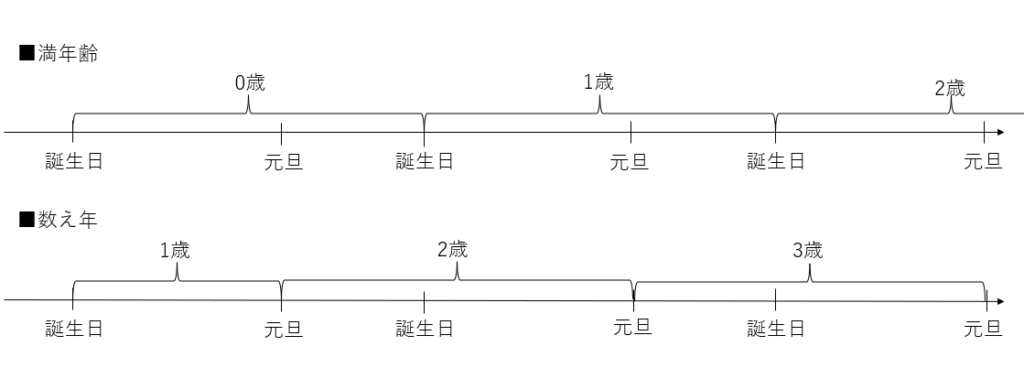

つまり、「享年」においては生まれた年を1歳として数え、その後元旦を迎えるごとに1歳ずつ加えていいく数え方です。

一方、「行年」は生まれた年を0歳として数えるため、現在の年齢の数え方と同じです。

よって、死亡した時期によって、行年(満年齢)に比べ享年(数え年)は1~2歳高くなります。

例えば、誕生日が1960年4月1日の人が2025年8月10日に亡くなった場合、満年齢では65歳ですので、行年65歳と表現します。

一方、数え年では1960年4月1日を1歳として、1961年1月1日(元旦)に2歳になります。このように数え、2025年1月1日に66歳となりますので、享年66歳と表現します。

似たような例で、誕生日が1960年4月1日の人が2025年3月10日に亡くなった場合、満年齢は64歳になります(65歳の誕生日を迎える前に亡くなっているため)。

一方、数え年で上記と同様に、2025年1月1日に66歳となりますので、享年66歳になります。

このように、

・死亡した日が誕生日前=満年齢+2歳

・死亡した日が誕生日後=満年齢+1歳

というのが、数え年の基本的な考え方になります。

「享年」と「行年」の使い分け

以上、「享年」と「行年」の使い分けについて解説しました。

辞書的な意味に大きな違いはありませんが、一般的には、

・「享年」:数え年で考える…誕生日前であれば満年齢+2歳、誕生日後であれば満年齢+1歳

・「行年」:満年齢で考える

という区別をすることが多いかと思われます。

ちなみに「行年」というのは、この世に生を受けた時から何年間修行したかを示す言葉という説明をされることもあります。「何年間この世にいたか」を示すので、満年齢と同じ考え方ですね。

「享年」は葬儀で聞くワードで、しばしば位牌や墓石に刻されますが、正確な意味の違いはなかなか分かりづらいところです。

なお、近年は数え年の考え方が一般的でなくなっており、公的な書類等にも満年齢で記載することも多くなった結果「享年」で満年齢を書くケースも散見されるようですので、上記の区別も曖昧といえるでしょう。

おすすめ資料

漢字学習を進めたい方にお勧めの辞書は以下から!

1.漢検 漢字辞典

2.難読漢字辞典/三省堂

3.何でも読める難読漢字辞典/三省堂